- Inicio

- Mi Ciudad

- Mi Región

- Política

- Opinión

-

Deportes

- Copa El Nuevo Liberal

- Judicial

- Clasificados

- Especiales

Tarde de viernes bajo el sol

Un encuentro inesperado con un campesino puede evidenciar que en muchos lugares aún subsisten hoy lógicas económicas de otros tiempos. Ante la indiferencia del estado, cualquier alegría solo es un espejismo cuando se sabe que en las zonas rurales hay quienes no tienen esperanza de una vida y una muerte dignas. Esta crónica hace parte del libro Mirada al Sur.

Por Juan Carlos Pino Correa

www.comarcadigital.com – Universidad del Cauca

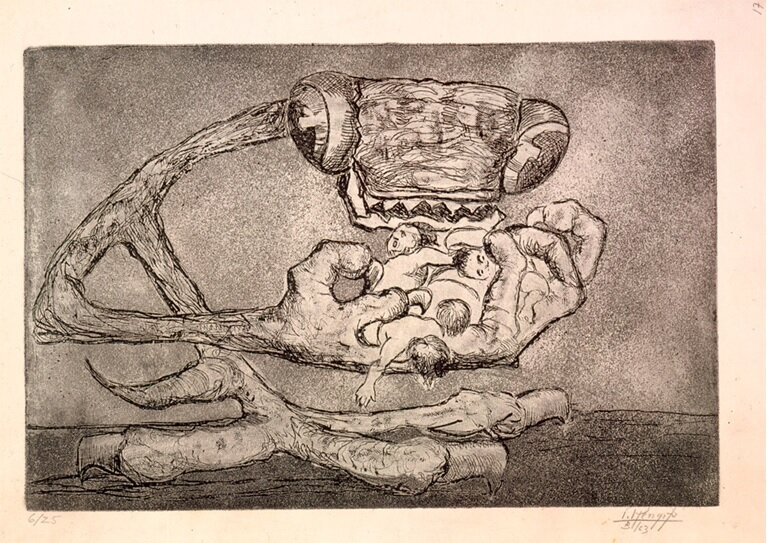

Luis Ángel Rengifo. Sin título. Grabado. 1963. http://www.banrepcultural.org

A coger las naranjas más dulces del planeta voy al campo con Rafa Muñoz y con mi padre. A Cortaderas, exactamente. Y me subo en los árboles como si fuera un niño. Y me desespero porque de tantos árboles y de tantas naranjas no sé primero dónde trepar y luego dónde cosechar. No importa que las ramas rasguen mis brazos y mi cuello, ni que los pies se adormezcan cuando piso incómodamente durante un largo rato la horqueta angosta en que se apoyan.

Soy feliz, qué más puede decirse.

Incluso soy feliz más tarde cuando me echo al hombro el costal y empiezo a caminar con dificultad por el sendero ascendente y polvoriento. Rafa va adelante tomándonos cada vez más ventaja, veterano en travesías de a pie y de a caballo, hasta que de repente se detiene porque se da cuenta de que ha perdido el reloj. Entonces se vuelve montaña abajo a toda carrera. Yo, agobiado como voy, no dudo en recoger el bulto que él deja a medio camino y me lo tercio en el otro hombro. Creo que es un esfuerzo que está casi en el límite de mi capacidad, pero lo hago porque quiero sentir al menos por un instante ese peso inquietante que el destino pone sobre la espalda de muchos desheredados cada día y además lo atiza con el fuego del sol.

Pero como la vida no es muy seria en sus cosas, como dice Rulfo en uno de sus cuentos, pese a mi paso inseguro y pesaroso doy alcance unos recodos más arriba a un campesino que camina con un pesado fardo en la espalda, detrás de un caballo ralentizado en exceso por la flacura extrema y por su propia carga. Apenas llego a la carretera me vuelvo a ayudarle a mi padre que también carga un costal, y cuando alcanzo de nuevo la vía casi me doblo intentando recuperar el aliento perdido. En ese instante un hombre más joven que yo y al que no he visto antes detiene junto a mí su motocicleta.

—¡Hola primo! —me saluda con efusividad.

Yo lo saludo fingiendo que lo conozco e intentando dilucidar de quién se trata. En seguida me cuenta que va a hacer turno nocturno a Llacuanas, donde trabaja de celador, y que mañana estará de nuevo en Almaguer para que conversemos un rato. Yo le digo que sí, que voy a estar hasta la hora del almuerzo porque después debo regresar a Popayán. Luego se va. Entonces, haciendo conjeturas con mi padre, sé que él es uno de los hijos extramatrimoniales de un tío materno.

Una vez recuperados el aliento y la respiración por el esfuerzo hecho, cruzo la carretera hasta el lugar donde el campesino ha descargado el caballo. Ahora acomoda los costales en un compartimento de pequeña puerta junto a una especie de salón comunal. Joel Gómez, dice que se llama. Viste unos pantalones muy remendados y una camiseta blanca, percudida y estampada con el logo de una ONG que yo no he oído mencionar nunca. No cumple aún sesenta años, pero aparenta más de setenta o casi ochenta.

El labriego cuenta que vive abajo, bien abajo, al lado del río Marmato, y que sube los bultos con plátano y guineo los viernes en la tarde para esperar al bus escalera que los recoge allí y los lleva a Almaguer. Esa es su rutina porque si espera al día siguiente no alcanza a sacarlos desde tan lejos y llegar al mercado. Hoy, una vez cumplida esa labor volverá a su parcela y mañana ya sin carga madrugará otra vez para intentar vender sus productos en el pueblo. Pero decir su parcela es apenas una forma de llamarla: cultiva con su familia un pedazo de tierra alquilado que solo le deja migajas para sobrevivir. “Y menos deja con este verano tan duro”, recalca.

Su voz y sus gestos son los de un hombre cansado y débil que se niega a la derrota definitiva pese a saberse siempre al borde del abismo. Hasta su caballo es expresión de ello: viejo y famélico la subida con la carga parece haberle costado más que a mí.

La conversación termina cuando Rafa regresa sin reloj alguno y saluda al hombre que está al lado mío.

—Él fue el que me vendió el caballo —me dice Joel con una voz que es apenas un susurro.

Luego nos vamos.

Antes de tomar la primera curva y mirando a Joel quedarse al borde de la carretera con una mirada sombría, me pongo a pensar que mi felicidad de las naranjas ha sido el espejismo que termina siendo toda felicidad. Y recordando ese breve fragmento de su historia pienso que la situación de aquel hombre y la de muchos como él por estas tierras parecen propias del feudalismo medieval y no del siglo XXI. Entonces maldigo a rabiar a todos aquellos que por incapacidad o desidia, por acción u omisión, por desinterés o indiferencia, por rencor o ambición, por politiquería o por convicción, impiden que los campesinos puedan tener una vida y una muerte dignas o, al menos, una pequeña esperanza de alcanzarlas.

Comentarios recientes